青磁釉

青磁釉について

青磁釉(せいじゆう)とは、酸素が少ない還元焼成によって青~緑色に発色する釉薬です。この発色は釉薬に微量な鉄分が含まれるためです。

鉄分が少なくなれば青白磁のような淡い色になり、鉄分がほぼ含まれなければ白磁や染付のような透明釉になります。

還元とは逆に、酸素が十分な状態である酸化焼成では黄色味を帯びた発色をします。釉の厚みがさほどない場合、黄瀬戸や御深井(おふけ)のように見えます。これは青磁も黄瀬戸も草木灰をベースにした灰釉だからです。

瀬戸や美濃で作られる御深井釉は「美濃青磁」とも呼ばれる青磁釉の仲間といってもよいでしょう。焼成によって青磁と同じ系統の発色をします。

なお黄色の作品もれっきとした青磁ですが、青味がかった作品を青磁と呼ぶ場合が多いと思います。というのも読んで字のごとく「青」の文字がそう連想させるのでしょう。

さて、昔ながらの釉薬は灰と土石類で調合したものです。青磁釉と名前はあるものの、微量鉄分を含んだ灰釉という認識で間違いありません。

草木灰に含まれるリン酸などの不純物により、温かみのある発色が得られるでしょう。悪く言えば発色が不安定になりますが、個人的には草木灰の一様でない発色が魅力と考えます。

- 調合例1:福島長石6:イス灰4。外割でベンガラ1~2%

- 調合例2:福島長石6:土灰4

例1では鉄分量の少ないイス灰を多く用います。なぜならば、灰の質によって鉄分が十分な場合もあるからです。たとえば雑木の灰である土灰は鉄分量もまちまちで、多いと3%以上の鉄分を含むこともあります。

これだと青磁の発色には鉄分が多すぎるわけです。釉中に1~2%の鉄分量で十分ですので、鉄分をほぼ含まない木灰で調合するか、石灰石であれば間違いないですね。

- 調合例3:福島長石5:石灰石1:朝鮮カオリン1:硅石3。外割でベンガラ2%

- 調合例4:福島長石5:石灰石1:炭酸ストロンチウム1:硅石3。外割でベンガラ2%

これは透明な染付釉にベンガラ(第二酸化鉄)を加えた調合です。炭酸ストロンチウムは気泡を増やしてくれます。炭酸バリウムに置き換えてもよいです。

ただし石灰石の調合は不純物が少ないため、発色は安定しますが味わいに欠けるかもしれませんね。

また素地土に鉄分が多く含まれている場合、ベンガラ等を加えなくても淡い青磁色に発色します。このように釉だけではなく、素地粘土によっても発色の具合が変化してきます。

青磁釉(もしくは素地土)の微量鉄分と、還元焼成がポイントとなります。そして釉薬の厚みも必須となります。

青磁釉の施釉:釉を厚くする

釉薬を厚めに施釉する事でガラスの層が厚くなります。釉薬のガラス質は気泡を含んでいますので、厚みが増すと気泡の量も増えます。その結果、光が乱反射して複雑な色彩を呈します。

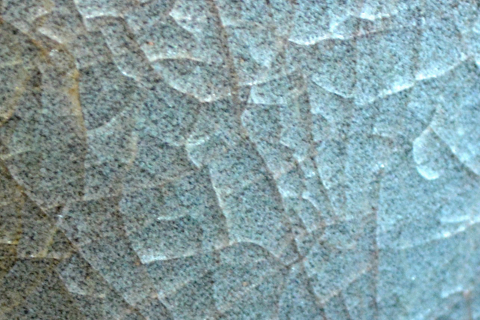

釉面を拡大すると気泡が何層にも重なっています。光を当てると気泡の部分は明るくなり、気泡の無い部分はやや暗めの色になります。それぞれが混ざり合い複雑な色彩となるのです。

ここで釉が薄いと気泡が少なくなって色の深み・味わいが出ません。そして色が薄くなって青~緑の濃さも足りなくなります。

つまり色を濃くしたい場合は鉄分を増やすわけではありません。ただ鉄分を増やすだけでは黒味が増し、飴釉や黒釉になってしまいます。そこで「釉を厚くする」ことで青磁の深みが増し、濃い青~緑に発色します。

なお釉を二重~三重(約3mm)と重ね塗りする際に、糊剤としてフノリを釉に混ぜると素地への定着が良くなります。

釉を厚くすることで、結果的に貫入が入りやすくなります。貫入とは釉表面のひび割れですが、窯出しの際にどうしても貫入は入ります。見えにくい作品でも厳密にいえば細かな貫入が入っているはずです。

この作品は経年の汚れとともに貫入が目立つようになりました。もともと入っていた貫入が、使いこむうちに視認しやすくなったといえます。

ちなみに使いこむうちに貫入から水や湿気が浸透して、膨張するひび割れもあります。これは珍しいケースですが水和膨張(すいわぼうちょう)といいます。焼き物である以上は発生する可能性は0ではありません。

このように先天的・後天的な貫入によって青磁に個性が出てきます。元々は草木灰をベースにしたシンプルな釉ですが、歴史の長さと色彩の多様性など、非常に奥の深い釉薬といえるでしょう。