登窯

登窯 16世紀後半~現代:横炎式(半倒炎式)

登窯(のぼりがま)は中国・朝鮮半島を経て、16世紀後半に唐津で導入されました。江戸時代はじめには唐津から美濃(現:岐阜県土岐市など)をはじめ全国に普及していきます。

現在でも薪窯の味わいを求めて、登窯を使用する作家・窯元が各地にいます。

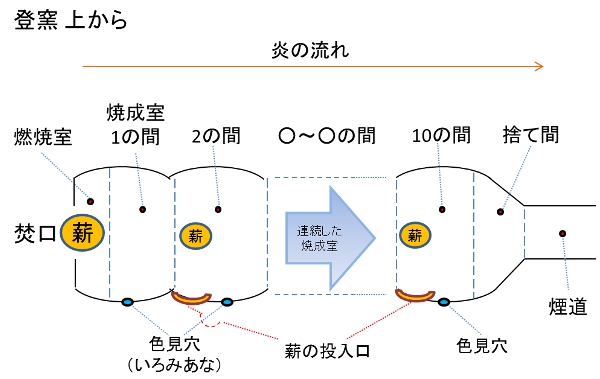

従来の穴窯や大窯が単室だったのに対して、登窯は複数の焼成室がありました。上からみた焼成室は房(ふさ)の形をしているため連房式(れんぼうしき)とよびます。傾斜を利用する点では穴窯・大窯と同じですが、連房式登窯は各部屋の熱を効率よく使います。

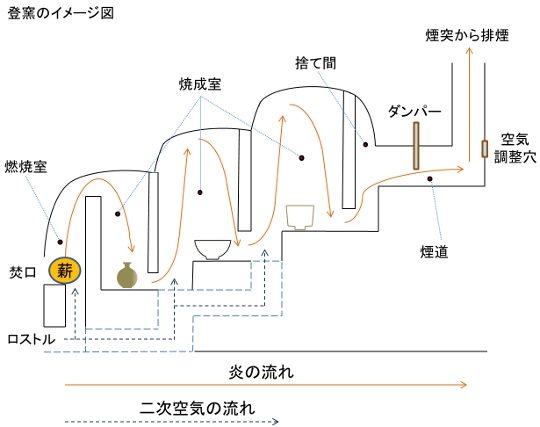

燃焼室は人の胴ほどの太い薪をくべることから「胴木間(どうぎま)」とも呼ばれます。図は燃焼室と焼成室を同じ部屋にしましたが、実際は独立した部屋になってることもあります。焼成室の炎は倒炎しながら次の部屋に移動します。

部屋と部屋の間にある、炎の通る道を「狭間(さま)」と呼びます。狭間は次の部屋に移るまでの構造により、縦・横・斜め狭間と区別されます。現在は斜めに駆け上がるタイプの「斜め狭間」が一般的です。(図は横狭間)

次に上からの図を見ると房の形をした焼成室がいくつも連なっています。この例では「10連房式の登窯。燃焼室は『1の間』の手前、捨て間は『10の間』に併設されている。各焼成室には薪の追加投入口と、その横に色見穴が設けられている」といえます。

「1の間」の炎の熱は狭間穴を通って「2の間」に流れ込みます。2の間では1の間からの熱を流用しているので足りない分だけ薪を補充します。

各焼成室の炎と作品の様子は色見穴で視認できます。またパイロメーターなど、作品の表面温度を計測する機器を使用することもあります。

熟練工は音を聞いて炎を見れば温度、酸素の状態、燃料の過不足が分かります。したがって計器は不要ですが、正確な焼成データを取る時にはおおむね計器を活用しています。

このように登窯は前の部屋の熱を活かしながら焼成ができます。そして足りない部屋に不足分だけ薪をくべる効率性の高い窯です。そのため単室の穴窯と比べて保温と温度管理が楽にできます。

さらに各部屋の酸素状態(酸化・還元)も調整できるので融通が利きます。そのため登窯は「融通窯」とも呼ばれます。

割竹式登窯(わりたけしき のぼりがま)

一般的な連房式登窯を紹介しましたが、中には変わった登窯もあります。たとえば上からみて房が連続する形ではなく、竹のように真っ直ぐ伸びている登窯。連房式に対してこれを割竹式登窯とよびます。

割竹式では竹の節にあたる部分が仕切りで、各焼成室を分断しています。たとえば3つの焼成室を持ち、上からみて長方形の窯は「三部屋の割竹式登窯」と言い表せます。初期登窯に特徴的な形といえます。

割竹式登窯の一例としては丹波の立杭(たちくい)にある登窯が有名です。1895年から補修を繰り返し現存しています。47mの規模をほこり、上からみるとおおむね長方形で9つの焼成室を持っています。

単室式登窯

一般的な連房式登窯、次いで割竹式を紹介しました。さらに例外として単室の登窯もあります。たとえば薩摩焼の古窯である堂平窯(どびらがま)跡などが単室登窯です。単室と聞いて大窯を連想しましたが、現地の復元図をみたところ長さ30.5m・幅1.2m・傾斜17度の円筒形の窯でした。

穴窯・大窯のような涙型ではなく、割竹型にまっすぐ伸びた単室蛇窯です。この長さで単室だと炎はまっすぐ駆け上り、分煙柱があっても窯の中央しか作品が焼けなそうな構造でした。

こうした単室の登窯を蛇窯(じゃがま、へびがま)ということがあります。

蛇窯は縦長で鉄砲のように見えることから「鉄砲窯」とも呼ばれます。また台湾や中国では龍の姿にたとえて「龍窯」ともいいます。これらは50mをゆうに超える大規模のものから数mほどのものもあります。

まとめますと大きく3つの種類があります。圧倒的に多いのが「連房式登窯」、次に「割竹式登窯」です。また数は少ないものの「単室式登窯」もあります。

さて、現代の登窯はどのようなポジションにいるでしょうか。薪窯の中では穴窯より量産が可能で、火力・温度も安定して使いやすいです。ですが電気窯・ガス窯と比べれば環境・土地など制約条件が多く焼成工程も煩雑です。

登窯は穴窯と同じく排煙の問題などにより減少傾向にあります。しかしその焼き味は薪窯特有のものであり、陶芸を志す人ならば一度は焚いてみたい窯といえるでしょう。