陶磁器とは

陶磁器を一言でいえば、原料である土や石を成型して焼いたものとまとめられます。

具体的には自然採取される粘土や市販の粘土、もしくは陶石(とうせき)と呼ばれる石を砕いた原料で形を作ります。そして釉薬(ゆうやく)とよばれるガラス質の原料をかけて焼いた品々を陶磁器といいます。

陶磁器:狭義での意味

陶磁器という言葉は、狭義では「陶器と磁器」のことを指します。陶器であればやや厚手の湯呑みなどがあり、磁器は薄手で取手が付いたコーヒーカップなどが身近な一例です。

磁器に取手のあるものが多い理由は、陶器よりも薄手で素地が緻密なため熱を伝えやすいからです。作品の素地には目に見えないほどの細かい隙間がありますが、隙間が大きいと空気が入り込んで熱を伝えにくくなります。逆に隙間が小さければ断熱材である空気が入り込めませんね。

磁器は素地の隙間がほとんどないので、熱いものを注げばすぐ熱くなる一方、冷めやすい特徴を持っています。陶器は素地の隙間が大きいため空気が入りやすくなります。その結果、空気の層が熱を伝えにくくするため、熱いものを注いでもゆっくり温まる、一度温まると冷めにくい特徴を持っています。

陶磁器:広義での意味

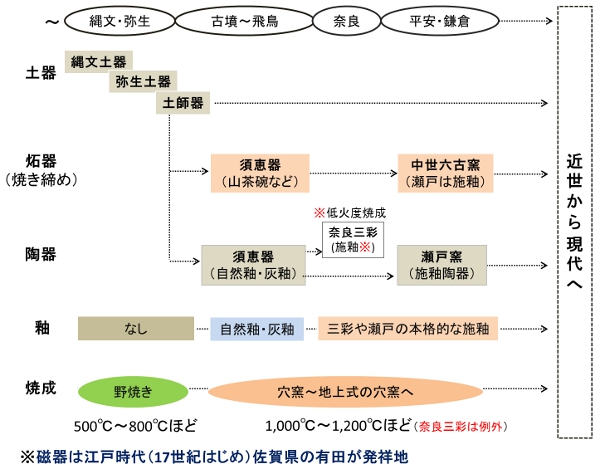

陶磁器とは広義においては「土器・陶器・炻器(せっき)・磁器の総称」です。縄文~弥生時代の土器から始まり、古墳~飛鳥時代の炻器・陶器へと派生していきます。日本の磁器については17世紀の有田がはじまりといわれています。

▽陶磁器(広義) 参考年表▽

土器について

土器は縄文土器や弥生土器のように釉薬をかけず低温で焼かれた器物をさします。低温といっても500℃~800℃前後で焼かれたものです。当時は作品を焼く窯がない時代だったため、平地に作品を積み上げ、草木など可燃物をくべて焼く「野焼き」が行われました。

当時の人々は、土を熱すると固くなるのを偶然発見したと推測されます。その器形は様々で土器や出土品に関する図鑑や資料を見ると、現代にある基本的な器形は縄文・弥生時代にほぼ出来あがっていたことが分かります。

このように低温帯で焼かれる土器は、弥生時代以降は土師器(はじき)として分類されます。中世以降、土師器は「かわらけ」と呼ばれ神聖で清らかなものとして人々に親しまれてきました。

大地から採れる粘土を野焼きした土器を、自然からの贈り物として神聖視する習慣が受け継がれたのでしょう。現代でも厄除け祈願の風習として、土器の杯を山の高所から投げ落とす「かわらけ投げ」など、かわらけの文化が残っています。

土器は低温帯で焼かれるため、素地の焼きしまりが甘いです。高温帯で焼きしめた陶磁器よりも物理的にもろく、隙間がおおいので水を吸いやすく乾燥も早いです。

土器の色は土そのものを焼くのでバリエーション豊かです。黒っぽいものもあれば茶色のもの、褐色のものもあれば赤味のつよい作品などさまざまです。

身近な例では素焼きの植木鉢などが分かりやすいですね。一般的に茶色のものがおおく、そこそこの強度があって水はけがよい。植物を育てるには都合がいいわけです。このように現代でも用途に応じて土器がつくられています。

炻器について

炻器(せっき)はあまり聞きなれない言葉だと思いますが、釉薬をかけず土器よりも高温帯(1,000℃~1,200℃)で焼かれた器物を指します。釉薬を使わず高温で素地が焼き締まることから「無釉焼き締め陶(むゆうやきしめとう)」とも呼ばれます。

中~高温帯で焼かれるため素地が焼きしまっています。土器とくらべるとより頑丈で水を通しません。身近な例をあげると装飾や外装用のタイルのほか、やきものでは備前焼(びぜんやき)がこれに当たります。

この画像のように備前は粘土に釉薬をかけずにそのまま焼いた作品がたくさんありますね。

では、なぜ土器から炻器に移行したかというと5世紀ごろに新しい技術が導入されたからです。

土器がたくさんつくられた縄文・弥生時代を経て、古墳・飛鳥時代になると朝鮮半島から作陶技術が伝わってきました。成型するための「ロクロ」と、より高温で焼ける「穴窯(あながま)」が伝播した時期なのです。

ロクロは皆さんも聞いたことがあると思います。現代陶芸でも普通に使われている回転台のことです。粘土を台の上に置いてクルクル回しながら形をつくる道具ですね。

縄文・弥生時代の人は木の板や葉の上に粘土をのせて成型していたのかもしれません。そこに回転台が導入されることで形を作るのが簡単に手早くできるようになったわけです。

つぎに穴窯についてですが、地下に穴を掘った簡易的な窯と考えてください。縄文・弥生時代の人々は粘土を地上で焼いていました。前述の「野焼き」という方法です。野焼きだと地上で焼くわけですから風も吹くし雨も降る。炎と温度の管理が非常に難しいんです。

そこで地下に穴を掘って閉じ込める。穴窯の登場で、天候の影響が少なく密閉されてるから焼成温度も管理しやすくなったわけです。

このように、成型するためのロクロと作品を密閉して焼く穴窯はやがて須恵器(すえき)と呼ばれる炻器群を生み出します。端正な形と野焼きよりも高温(1,000℃を超える)で焼かれた炻器の誕生は、日本陶磁史におけるひとつの到達点ともいえます。

須恵器の誕生は5世紀ごろ。前述の備前焼は須恵器から派生して12世紀ごろに生まれました。現代陶芸では須恵器のような暗色の無釉焼き締め陶は少ないですが、備前焼は今なお作られ続けています。

ちなみに備前焼のほか、中世の信楽・常滑・越前・丹波でも釉薬を用いない炻器が焼かれていました。ただしこの4地域の作品群は厳密に炻器という呼称のみならず、中世の無釉焼き締め陶とか、単に陶器と呼ぶこともあります。

道具と焼成技術(=ロクロと穴窯)の伝播によって、須恵器や炻器が作られるようになったのです。

陶器について

陶器は土器や炻器と同様、粘土を原材料に用います。高温帯(1,000~1,200℃)で焼かれ、釉薬のかかった器物を指すのが一般的です。

焼かれた素地粘土は茶色がかったり、焼き方によっては褐色や黒味をおびた色だったりします。純白の磁器とは違って素地土がさまざまな発色を呈するのも陶器の特徴です。

日本では、中世以降になると意図的に釉薬をかける作品が作られます。たとえば中世の瀬戸窯(現:愛知県)では、燃料である薪の灰や、その土地でとれる長石を砕いて水で溶き、釉薬として使うようになります。

粘土に釉薬をかけることを「施釉(せゆう)する」といいます。釉薬は素地の表面をガラス質で覆ってくれますので、水漏れや汚れを防ぎ、作品自体の強度を高めてくれます。また、釉薬に鉄や銅を混ぜることで様々な色彩の陶器を生み出してきました。

つぎに窯についても変化が現われます。高温で焼くためには古墳時代から地下に穴を掘った穴窯が主流だったのですが、室町時代あたりになると半地上式の大窯(おおがま)が登場します。

半地上式ってちょっと分かりづらいですよね。山の斜面などを利用してそこに穴を掘って(地下)、ほかは屋根で覆って(地上)設計した窯だとイメージしてください。

大窯は地中に掘った穴窯よりも燃焼効率が良くたくさんの作品が焼けました。炎は上に向かいますから、傾斜を利用してうまく熱を伝えたんですね。釉薬は高温でないと熔けないですから、従来の穴窯と大窯を併用しながら施釉陶器を焼きました。

そして江戸時代には登窯(のぼりがま)が登場します。窯の中が一つの空間しかない穴窯・大窯と違って、登窯は複数の部屋に仕切ってあります。密閉された部屋がいくつも連なっているので連房式の登窯なんていわれたりします。

たとえば最初の部屋に薪をくべて作品を焼くとします。その熱は2つめの部屋に流れて温度が上がります。ここで余った熱風は3つ目の部屋に流れていきます。最初の部屋の炎がどんどん次の部屋、その次の部屋に伝わっていくんですね。

最初の部屋で主燃料を燃やし、それ以外の部屋では少量の燃料を使うだけで済むわけです。登窯のおかげで効率よく多くの作品が焼けるようになります。

このように陶器(施釉陶器)が作られはじめた背景は、釉薬の登場、窯の進歩があったといえます。現代では電気窯やガス窯もありますね。今なお様々な発色をする素地土と、色彩豊かな釉薬を組み合わせた陶器が作られています。

磁器について

磁器は陶石を砕いた素地で作ります。陶石は一般的な粘土より耐火性が高く、素地が緻密なので高温帯でないとしっかり焼き締まらないです。また、陶石は白色に焼きあがるのが一般的で陶器よりも高温帯(1,200~1,300℃)で焼成されます。

このように磁器は白色に焼き上がる陶石が原料で、陶器よりも高温帯で焼かれた器物を指します。

釉薬は素地の色をいかすために透明の釉薬が使われることがおおいです。たとえば白磁(はくじ)であれば素地の白さを損なわないよう無色透明の釉薬がかかっていますよね。中には色釉をつかった作品もありますが、素地が陶石であれば磁器という認識で問題ありません。

土器や陶器と比較すると、磁器には吸水性がありません。ほぼ0%といってよいでしょう。そして高温で焼き締まっているため頑丈です。同じ厚さの陶器とくらべるとより硬く、爪ではじくと「ピン、ピン」とか「キン、キン」と高い音がします。陶器の「コツ、コツ」といった鈍い音とは違います。

また、薄手の磁器を日にかざすとうっすら太陽光を通します。この光をとおす性質は「透光性」といいます。こうした透光性がある点も磁器の特徴といえます。陶器にはこうした性質はないですからね。

さて、日本における磁器のはじまりは、有田(現:佐賀県)といわれています。白色のボディに藍色の染付(そめつけ)を施したうつわが一般的で広く普及しています。有田は原料である陶石が豊富で、泉山の陶石が有名です。

江戸時代より以前、日本には磁器のように素地が純白の陶磁器はありませんでした。

たとえば桃山時代の志野(しの)は白いうつわですが、長石を使った釉薬で白色を得ているのであって、素地土が白いわけではありません。古唐津や萩の白釉も藁灰や長石の色であり、素地土そのものの白さとは違います。それぞれ特徴のある美しい陶器ですが、原料も異なり磁器とは全くの別物です。

江戸時代以前から陶石はあったものの、焼成する手段がなかったともいえます。磁器を作るためには、穴窯より少量の燃料で高温を維持できる「登窯」が必要だったのです。

磁器を焼きしめる高温を保つことは、穴窯や大窯では難しかったのです。穴窯・大窯で高温をキープするには莫大な薪が必要なので現実的に難しかったのでしょう。

中国や朝鮮半島から白磁の渡来はあったものの、日本には同じものを効率的に焼ける登窯がなかった。原材料である陶石はあっても、日本に登窯が普及するまで焼成手段がなかったわけですね。

登窯も朝鮮半島から伝わった窯なので、日本の磁器は当時の李氏朝鮮、加えて中国(元・明)の影響を多大に受けていたといえます。有田で生まれた磁器は海外にも広く輸出され、江戸時代後期には久谷や砥部、京都、瀬戸をはじめ全国に普及していきます。

以上、陶磁器について概要を書かせていただきました。窯については別途ページを設けていますので興味のある方は参考にしていただければと思います。