釉薬(ゆうやく)とは

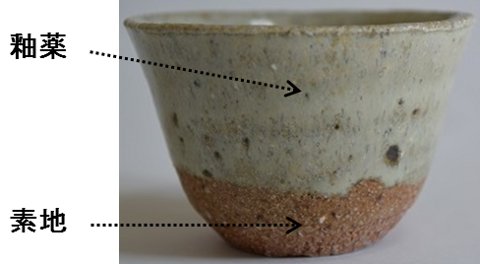

釉薬とは陶磁器の表面に付着したガラスの層のことです。釉薬のことを単に「うわぐすり」ともいいます。

材料は種類によって異なりますが、代表的なものに灰釉(はいゆう・かいゆう)があります。これは草木の灰と、長石などの砕いた土石類を水で熔いたものです。液体であるものを湿式とよび、粉状のものを乾式の釉薬といいます。

釉薬は素焼きの後に施釉(せゆう:釉薬を塗ること)します。本焼きをすると釉薬が高温で熔けて、陶磁器の表面でガラス質になります。

素地と釉薬を見比べると質感の違いがすぐに分かります。釉薬のかかった陶器を施釉陶器(せゆうとうき)と呼び、今ではどこでも目にすることができます。

釉薬の役割

- 装飾・・・多種多様な色・釉調を表現することができます。

- 強度・・・ガラスでコーティングしてより丈夫になります。

- 汚れにくい・・・水・汚れを吸収しにくくなります。

たとえば身のまわりには白い食器をはじめ、黒や茶など多種多彩なうつわがあります。これらはみな釉薬ごとの豊かな色彩で私たちの目を楽しませてくれます。さらにガラス質におおわれた器面は、より丈夫で汚れを通しにくい役割を担っています。

釉薬の成分とそのはたらき

釉薬の成分を3つに分けると「塩基性(≒アルカリ性)」「中性」「酸性」の物質からできています。

- 塩基性:釉薬を熔かす役割。アルカリ質の媒熔原料。草木の灰や石灰。

- 中性:釉薬と素地粘土を接着させる役割。アルミナのこと。

- 酸性:高温で熔けてガラスになる役割。シリカ(珪酸)のこと。

つまり釉薬とはアルカリ質の媒熔原料(灰)・アルミナ・シリカから出来ているといえます。アルミナとシリカは聞きなれない名前ですね。それぞれ何に含まれているかみていきましょう。

- 媒熔原料:酸化カルシウムなどの石灰質。あらゆる灰のほか、微量ですが長石にも含まれる成分。草木灰ならば植物由来(灰立て)の釉薬、石灰石を粉にしたものは石由来(石立て)の釉薬といえます。

- アルミナ:酸化アルミニウムの総称。主に粘土や長石に含まれる成分と考えてよいです。

- シリカ:二酸化ケイ素のこと。主に珪石(=石英)や長石、灰に含まれるガラスの素。

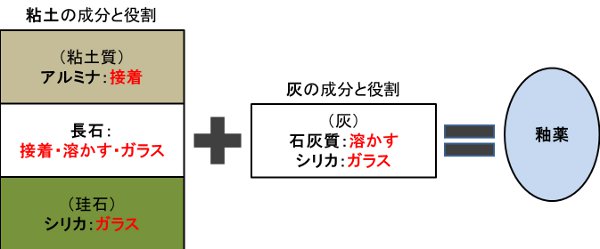

釉薬を作るならば、灰(熔かす)+粘土(接着)+長石(接着・熔かす・ガラス)+珪石(ガラス)があれば条件がそろいます。

ちなみに陶磁器の素地粘土は、基本的に粘土(質)+長石+珪石で出来ています。(参考ページ : 陶器と磁器の違い:粘土の成分)

ゆえに、もっと簡単にいえば灰と粘土を混ぜれば何かしらの釉薬になります。粘土と灰の成分・役割は以下の通りです。長石は「接着」「熔かす」「ガラス」全ての要素を持っていることが分かります。

このイメージ図をみると、釉薬は素地粘土に近い成分を持つことがわかります。その理由は成分がかけ離れると、粘土と釉薬がうまく一体化できないためです。こうした成分の割合や違いにより、土と釉薬の相性が良い・悪いという話にもつながります。

では自ら熔けてガラスになる灰を、単体で釉薬にしたらどうなるでしょうか?ガラスになればよさそうなので一見うまくいきそうに思えます。

しかし実際には釉が剥がれる、焦げたり縮れるなど・・・灰だけでは釉薬として機能しません。

これは粘土や長石に含まれるアルミナ、すなわち粘土に接着・安定させる成分が欠けているからです。

粘土と釉薬の違いとは?

粘土と釉薬の違いは、極端にいえば石灰質があるかないかです。この石灰質は釉薬を熔かす役割・ガラスになる役割を持っています。釉薬から灰をとってしまうと、このイメージ図ではただの粘土になってしまいますね。

なお長石も熔かすはたらきを持っていますが、灰の石灰質はより強力な熔かす力をもっています。

たとえば粘土に含まれる長石は「熔かして素地も安定させる」のに対して、石灰質は「熔かしてさらに流れてしまう」ほど熔かす作用が強いのです。したがって高温で焼くと粘土が締まる(=熔けて固まる)のは長石のおかげです。

仮に長石の代わりに石灰質であったとすれば、その粘土はきっと崩れてしまう(=熔けて流れる)でしょう。この熔けて流れる力(石灰質)はボディとなる粘土には必要ないのです。

それに対して釉薬には石灰質(=熔けて流れる)がもっとも重要な成分となります。そして灰に含まれる発色成分(たとえば銅や鉄分など)によってさまざまな色になります。

自然釉とは

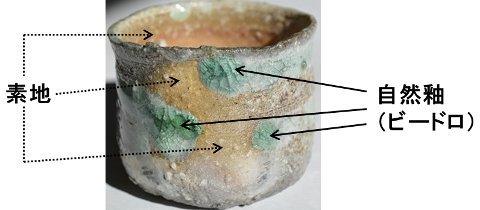

さて、釉薬を使わない場合でも表面に釉がつくことがあります。これは窯の中で灰が器面に付着したものです。これを自然釉とよびます。

たとえば備前は焼き締めなので釉薬を使いません。しかし陶器の表面には胡麻とよばれる自然釉の一種が見られます。または伊賀などの焼き締めでもビードロと呼ばれるガラス状の自然釉が見られます。

これは赤松など薪の灰がついた結果うまれたものです。薪の灰(植物由来の石灰質・シリカ)が、作品の粘土(アルミナ・シリカ等)と結びついて釉薬になるわけです。

これは逆に考えると意図的に自然(?)釉が作れます。たとえば、器面に糊剤をつけてコンプレッサーで灰を吹き付ければ条件がそろいます。これで焼成後にはガラス状になった釉がみられるはずです。このように自然釉に見せた人為的な施釉を呼び釉(よびぐすり)といいます。

また、窯の天井から釉が滴ったように見せて施釉する飛び釉(とびぐすり)などもこの類といえます。実際は釉の下に鉄をほどこす宋代の飛青磁(とびせいじ)などが分かりやすい例でしょう。

釉薬の種類

今回は灰釉を例に出しましたが、釉薬には様々な種類があります。その種類は材料名で区別されるものと、性質や種類で区分された固有名を持つものに大別されます。

材料名の区分では酸化銅など銅化合物を使う「銅釉」、鉄化合物を使う「鉄釉」、藁(わら)の灰を用いた「藁灰釉」などが挙げられます。

性質、やきものの種類による区分では、下地の色をいかせる「透明釉」、長石が主材料で志野(しの)で使われる「志野釉」、植物灰と土石類が材料の「青磁釉」などがその一例です。

また、熔ける温度によって高火度釉(1,250度超)、中火度釉(1,100℃~1,250℃)、低火度釉(1,100℃未満)の区分もあります。はじめはなかなか覚えきれないほどの種類と区分があります。

しかし様々な陶磁器を見ていくうちに、自分の好きな釉薬・釉調が自然と身についているはずです。まずは釉の成分と仕組みの概要など、入門知識としてこのページが参考になれば幸いです。