瀬戸焼(愛知県瀬戸市周辺) 名古屋鉄道瀬戸線「尾張瀬戸」駅ほか

瀬戸(せと)は日本有数の歴史を持つ窯業地です。瀬戸市周辺では1,000年以上の長きにわたり陶土・釉薬の原料・薪などの豊富な天然資源に恵まれてきました。

今から500万年前から120万年前、陶土が採れる地域には東海湖(とうかいこ)があったことが知られます。琵琶湖の6倍といわれる巨大な湖は現在の愛知・岐阜・三重の三県に分布していました。

愛知県にある猿投山(※)は湖に浮かぶ小さな島だったのかもしれません。川から運ばれた粘土成分(主に風化した花崗岩)は東海湖に堆積し、長い年月をかけて膨大な量の粘土層を形成しました。こうしてできた地層が現在でも豊富な陶土をもたらしてくれるのです。

※猿投山(さなげやま):愛知県瀬戸市と豊田市に連なる標高629mの山。周囲には古代窯業地の猿投窯があった。現在発掘されただけでも1,000基を超える窯跡が見つかっている。猿投窯は古代の灰釉陶器・緑釉陶器の生産地として最大規模を誇る。

また、瀬戸窯は中世六古窯(陶磁学者 小山富士夫による命名)のひとつに挙げられます。おもに東日本(一部の西日本も含む)では「瀬戸物(せともの)」といえば陶磁器を指すほど馴染みのあるものです。

なお江戸期に尾張藩があったことから尾張物と呼ばれることもあります。広義では岐阜県の美濃焼(みのやき:桃山時代~現代)を含みます。

瀬戸焼のはじまり

周辺地域では猿投窯で須恵器が作られていました。そこから瀬戸の地で窯業が始まったのは8~9世紀頃ともいわれています。発掘された10世紀代の古窯跡からは猿投窯にみられるような灰釉陶器や山茶碗が出土しています。

ただしこれらは他所の東海地域でも同様に見られるため、瀬戸独自の歩みは平安時代中期の灰釉陶器と鎌倉時代初頭の古瀬戸以降といえます。

瀬戸焼の陶祖は一説によると加藤四郎左衛門景正(かとう しろうざえもん かげまさ。通称:藤四郎。号は春慶)とされます。瀬戸市内にある陶祖公園の六角碑(1866年銘)によれば次のように記されています。

概要:(前略)藤四郎は1223年に道元禅師に同行して入宋した。(中略)帰国後に流転の末、1242年に山田郡瀬戸村に築窯。(中略)馬ケ城の村に獅子が一揃いあり藤四郎作とされる。みな陶祖を祀り陶彦社またの名を窯神とした(後略)。慶応二年(1866年)丙寅二月。

これは江戸時代の数ある伝承をまとめたものといわれています。藤四郎伝説は江戸期を一つの終着点とし、市内には藤四郎を祀る陶彦神社(すえひこじんじゃ 1824年~)があります。ただし古瀬戸の成立期が鎌倉時代初頭(1223年の入宋より前)である事など、考古学上の調査結果と一致しないため結論が出ていないようです。

古瀬戸とは:穴窯期

鎌倉時代から室町時代中期にかけて、瀬戸で焼かれた施釉陶器を古瀬戸とよびます。古瀬戸時代の窯は丘陵地帯に築かれた穴窯が使われます。当時 唐物と呼ばれて珍重された中国陶磁にならい、高級品である施釉陶器を作ります。

つまり瀬戸は中世で唯一の施釉陶器を作った産地だったのです。はじめ瀬戸・赤津区に窯が築かれたあと、豊田市のほか岐阜県土岐市、静岡県島田市に瀬戸系の窯場が形成されます。

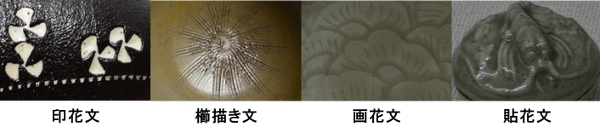

古瀬戸の伝世品をみると主に灰釉と鉄釉の二つが使われています。装飾技法は印花文(いんかもん)・櫛描き文(くしがきもん)・画花文(かっかもん)・貼花文(ちょうかもん)がみられます。印花・画花・貼花の「花」とは中国語で「模様」をあらわします。

- 印花文:模様のはいった印(スタンプ)を用いたもの。草花のスタンプがよく見られる。

- 櫛描き文:櫛(くし)を使って様々な模様をつけたもの。

- 画花文:へらなどで模様を彫ったもの。スタンプの「印花」とは逆に、工具で自由に彫った模様。

- 貼花文:素地と同じ土で模様を作り、うつわに直接貼り付けるもの。

これらは猿投窯や奈良三彩・古代の土器にも見られる一般的な技法ですが、古瀬戸の代表的な装飾でもあります。

製品の種類は鎌倉初期の四耳壷・小皿・三耳壺・瓶子・片口などにはじまり、香炉・水注のほか仏華瓶など供物を入れる仏器も作られます。この時代に幕府があった鎌倉の史跡から出土品がおおく見られます。

鎌倉時代後半からは鉄釉を施した天目茶碗(瀬戸天目)や小壺が作られるようになります。南北朝~室町時代に入ると瀬戸天目・小皿・すり鉢・平椀などの類が主流になり、鎌倉期の大型製品は減少していきます。

古瀬戸以降(室町時代中期~桃山時代)の瀬戸:大窯期

室町中期~桃山時代には窯業の中心地は、瀬戸から美濃(岐阜県土岐市・瑞浪市・多治見市・可児市)に移行していきます。

特に安土桃山期の瀬戸では、陶工達が集団で移転してしまう「瀬戸山離散(せとやまりさん)」という現象が相次ぎました。離散の原因には諸説ありますが、瀬戸窯の一時的な衰退と美濃窯の隆盛がみられます。

この時期には丘陵地の穴窯から、集落部の大窯へと移行がはじまります。大窯(おおがま)は傾斜を利用して作られた半地上式の単室窯のことです。従来の穴窯より燃焼効率が比較的高いものです。

焼成室が単一で地中に掘られた穴窯と、焼成室を複数もつ地上に作られた登窯の中間的な存在となります。

復元された大窯。画像は岐阜県土岐市にある元屋敷(もとやしき)窯跡。

桃山時代には茶の湯が武士階級から町人まで広く浸透していきます。瀬戸では瀬戸天目のほか鉄釉を施した瀬戸茶入が作られました。当時の茶入は中国からの唐物(主に肩衝茶入:かたつきちゃいれ)が珍重されていました。

そこへ瀬戸の肩衝茶入が茶会で用いられ、日本各地の窯場で茶入が作られはじめます。当時の和物では瀬戸茶入が最上とされ、瀬戸以外で作られた茶入を国焼茶入(くにやきちゃいれ)と呼びます。

瀬戸茶入は鎌倉時代から作られたという説(松平不昧による窯分け、および藤四郎伝説における3つの壺など)があるものの、室町時代に作られたというのがほぼ定説のようです。

文献に登場するのは1563年の「セト肩衝」(松屋会記)が初めてのことで、現存する瀬戸茶入は今のところ室町時代のものが最も古いことがその根拠となります。

桃山時代~江戸時代はじめの美濃

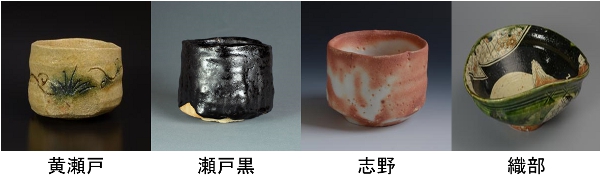

瀬戸山離散により瀬戸が一時的に衰退する一方、美濃では黄瀬戸(きぜと)・瀬戸黒(せとぐろ)・志野(しの)・織部(おりべ)など近世を代表する茶陶が作られました。

黄瀬戸は向付や蓋物を意図して作られますが、その形と品格によって茶碗に見立てられたものが伝世します。また、織部は江戸期に入ってから作られたものとされます。

美濃地方にもすでに大窯が導入されており、千利休の後継者である古田織部(ふるた おりべ)との関わりにより多様な茶碗が作られたことが知られます。参考までに現代作家の作品を掲載します。

美濃産の茶碗に「瀬戸」の名がみられる理由は、桃山期には瀬戸と美濃の区別がなかったためです。美濃焼という区分がされるのは明治の廃藩置県後のことです。

したがって、当時の茶会記に出てくる「瀬戸茶碗」は瀬戸窯で作られる天目茶碗を指すか「美濃で作られた茶碗(黄瀬戸・瀬戸黒・志野・織部)」という推測でおおむね正しいでしょう。美濃焼については別途ページを設けたいと思います。

江戸時代以降の瀬戸:登窯期~

瀬戸山離散後の瀬戸では陶業が下火になっていました。そこで1610年に尾張徳川家によって美濃から陶工が呼ばれます。この時期になると、従来の大窯から登窯に移行が進んで大量生産が可能となっています。

徳川義直は瀬戸村・赤津村・下品野村(しもしなのむら)の3拠点を中心に茶碗・皿・甕・片口・鉢を作らせました。

また1638年ごろ明の陳元贇(ちんげんぴん)が日本に帰化して尾張藩に留まります。その時期に彼が陶器に染付を施した作品が伝世しています。

陳は尾張でその生涯を閉じるまで、藩の御用窯である御深井焼(おふけやき)との関わりもあったとされています。ゆえに後年の馬の目皿・染付磁器に通じる、陶胎染付の技術が陳によって藩に根付いたとも推測します。

藩の庇護を受けて瀬戸の陶器生産は続きますが、17世紀はじめに有田焼が始まると18世紀ごろには肥前磁器(有田焼・波佐見焼・三川内焼など)にシェアを奪われていきます。

当時の経済政策では、陶工は一家で一人だけとする制限策をとっています。要するに「商売にならない陶業を制限する」という内容で苦境のほどが分かります。

しかし天明年間(1781年~1788年)には副島勇七(そえじま ゆうしち。鍋島藩の名工)が肥前三川内から瀬戸に逃亡し、肥前磁器の技術を明かすと磁器生産の機運が高まります。そして19世紀に入るとようやく瀬戸でも磁器生産が始まりました。

1807年、九州で肥前磁器の製法を学んだ加藤民吉(かとう たみきち 1772年~1824年)が瀬戸に戻ると染付磁器の生産が本格化しました。染付磁器の発展に大きく貢献した加藤民吉は、後年「磁祖」と呼ばれ窯神神社に祀られています。

新しい製品という意味で染付磁器は「新製焼(しんせいやき)」と呼ばれ生産は拡大していきます。新製焼に対して従来の陶器を「本業焼(ほんぎょうやき)」と呼びます。

その後の本業焼は明治時代に本業敷瓦(いわゆる本業タイル)の生産に活路を見出し、新製焼は明治時代から海外輸出へとそれぞれの道を歩みます。なお明治~大正期には登窯から石炭窯へと移行が進みます。

傾斜が必要な登窯に対し、築窯場所を選ばず燃料も安い石炭窯が主流になりました。新製焼と本業焼のほか、戦後は陶製の置物(ノベルティ)が輸出品の中核を担うようになります。

瀬戸焼の特徴

美濃焼と分けて考えた場合、瀬戸焼の特徴は古瀬戸特有の灰釉と鉄釉といえます。たとえば灰釉ならば緑~黄色の釉が流れる壺や花器。鉄釉では黒褐色~飴色の鉄釉が流れる茶入・天目茶碗などが典型的な作品といえるでしょう。さらに印花や画花など装飾の組合せもあります。

また、本業焼でみられる馬の目皿や石皿も特徴のひとつです。これは陶胎染付の一種なので、京の仁清・乾山の影響もあったと思われます。絵付は鉄絵か呉須の単色でうるさすぎず、素朴な雰囲気がみてとれます。民芸(民藝)の用の美という観点から、柳宗悦によって紹介され、一躍脚光をあびた陶器です。

新製焼については南画の絵師による自然・草花を写実的に描いた染付が特徴として挙げられるでしょう。こうした古陶磁から現代作家の作品まで見られる施設としては瀬戸蔵ミュージアムをお勧めします。

1Fは現代作品の販売場、2Fと3Fの展示スペースでは猿投窯から現代までの作品がみられます。そして器種は限られていますが、年代ごとにまとめられた陶磁資料が詳しく参考になります。さらに古い街並を再現した展示など、総合的に瀬戸のことがわかると思います。

なお、販売店の情報はミュージアム向かいの観光案内所でもらえます。窯垣の小径と洞本業窯がある洞(ほら)地区は徒歩圏内ですが、赤津・品野・水野地区は車が必要です。

さて、場所は変わりますが愛知県陶磁美術館があります(最寄:陶磁資料館南駅)。企画展は瀬戸・常滑に限りませんが、施設の充実度と常設展の質の高さからあわせてお勧めします。